La pandémie mondiale de coronavirus colporte une idée presque aussi tenace que la prolifération d’agents pathogènes : le miracle technologique. L’état de sidération est tel que le traçage informatique des individus est présenté comme une partie du remède, une solution d’aide à la décision qu’il serait inconcevable de rejeter alors que l’on nage en plein désastre. L’urgence sanitaire nous impose, « pour la bonne cause », de baisser la garde sur l’exploitation de nos données personnelles par le truchement de nos téléphones mobiles.

De nombreux pays ont d’ores et déjà contraint leur population à accepter la géolocalisation de façon nominative ou anonyme, le plus souvent sans accord préalable. En France, le débat s’est orienté d’emblée sur le terrain éthique et juridique : peut-on l’appliquer sans le consentement des intéressés ? Doit-on légiférer ? Cela est-il prévu par le RGPD, le règlement européen qui remplace la loi informatique et libertés ?

D’ordinaire, lorsque les autorités d’un pays dit « démocratique » cherchent à faire adopter de nouvelles techniques de contrôle des populations « pour leur propre sécurité », leur première préoccupation consiste précisément à faire en sorte que rien ne soit imposé de manière autoritaire… C’est ainsi que l’on parle d’acceptabilité ou d’acceptation sociale. L’enjeu est d’influencer la perception du public pour faciliter son adhésion. Les sociologues de l’innovation ont plusieurs décennies d’expérience en la matière, et chaque brique de la maison panoptique qui nous sert de monde en a profité (caméras de surveillance dans l’espace public, identification biométrique, croisement des fichiers informatisés ou, plus récemment, reconnaissance faciale…). L’argument technique y tient toute sa place : la machine peut le faire, pourquoi s’en passer ? Si on n’a rien à se reprocher, pourquoi refuser de s’y prêter ?

Dans le débat actuel sur le traçage informatique pour lutter contre la pandémie, l’argument technique est pourtant passé au second plan. En creusant sérieusement la question (par exemple ce travail publié le 8 avril par l’ACLU, importante ONG étasunienne), il s’avère qu’aucune solution ne paraît adaptée à l’urgence sanitaire actuelle. Y compris parmi les techniques présentées comme les plus neutres en matière d’exploitation de données personnelles.

L’enjeu sanitaire immédiat, surtout pour préparer la phase de « dé-confinement » (fixée désormais au 11 mai en France), serait de pouvoir prévenir une personne saine (ou ne présentant aucun symptôme) si elle a été « en contact » avec une personne déclarée positive au virus de la covid-19. Les règles de « distanciation sociale » disent qu’il faut respecter une distance de 1 voire 2 mètres entre chaque personne. Il y aurait donc un risque d’avoir contracté le virus si l’on s’est trouvé, pendant un certain temps (pendant au moins quelques minutes), à moins de 2 mètres d’une personne malade ou infectée (ou qui s’avérera « positive » quelque temps plus tard).

Tout le monde comprend qu’utiliser des données non fiables serait contre-productif et risquerait de désorganiser davantage les services de santé. En terme statistique, on parle de « faux positifs » : en l’espèce, identifier à tort des personnes comme potentiellement contaminées. Sur une cohorte de plusieurs centaines de millions d’individus, les faux positifs pourraient donc être plusieurs millions… De quoi engendrer d’énormes demandes qui ne pourront pas, à l’évidence, être prises en charge. À commencer par le dépistage sérologique, dont les capacités mondiales sont déjà sous-dimensionnées. Cela rendrait-il service aux autorités sanitaires de devoir gérer cet afflux massif de prises en charge, alors que la pénurie de tests est loin d’être résolue ?

GSM, GPS ou Bluetooth ?

Autant le dire tout de suite : la géolocalisation des téléphones cellulaires (réseau GSM) ne pourra jamais atteindre cette précision de quelques mètres. Le principe repose sur la « triangulation » : estimer la présence d’un appareil dans un périmètre formé par trois antennes-relais. Or même en milieu urbain (forte densité d’antennes), les périmètres se comptent (au mieux) en plusieurs dizaines de mètres carrés, jamais suffisant pour différencier des distances de contacts entre usagers, même à 10 mètres près. Aucun opérateur téléphonique ne se risquerait à l’affirmer. La localisation par satellite (GPS) est tout autant inappropriée. Les publicités affirment que le GPS est précis à 1 mètre près. C’est de la pure théorie. Dans des conditions parfaites, l’estimation moyenne est entre 5 et 20 mètres. Et encore, les signaux GPS sont très faibles, dépendent de la météo et sont beaucoup moins fiables en milieu urbain qu’en pleine campagne (les bâtiments altèrent le signal, et dans les habitations il est quasi nul…).

La troisième solution mise en avant, qui fonctionne avec des données rendues anonymes, c’est le "contact tracing", le suivi des contacts (et non des personnes) grâce à la technologie Bluetooth (présente dans à peu près tous les modèles de téléphones mobiles fabriqués depuis une dizaine d’années). C’est un système de transmission radio qui fonctionne bien, justement, à courte distance (entre 0 et 10 mètres). Les appareils se détectent les uns aux autres, sans besoin de passer par le réseau GSM ou un serveur central.

Pour répondre aux urgences de la crise sanitaire actuelle, l’idée serait de centraliser l’ensemble de ces données de « contact » (entre machines, sans besoin de relever l’identité des personnes) auprès des autorités sanitaires. Les téléphones de personnes malades seraient "tagués" comme tels dans la base de données ; chaque usager devra quotidiennement interroger la base afin de vérifier si son appareil a « croisé » un autre dont le détenteur est malade ou tombé malade ; une alerte serait alors envoyée à tous ceux ayant été en contact pendant un certain temps avec des machines taguées "covid". Une équipe du MIT affirme par exemple que chaque "contact" Bluetooth permet de connaître à la fois la distance moyenne entre 2 appareils et la durée de mise en contact (exemple : 5 ft, soit 1,5m, pendant 15 minutes). Lire ici cette autre étude aux conclusions similaires.

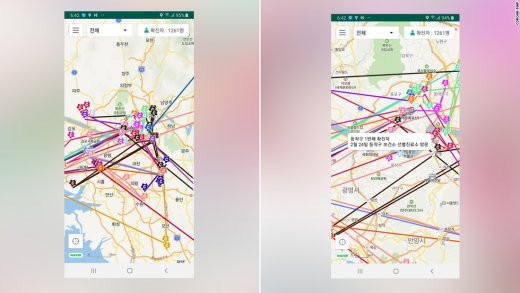

Ecrans d’une appli de géolocalisation GSM développée en Corée du Sud (Corona Map) - (CNN)

"Suivi des contacts" via Bluetooth : fausse bonne idée

Si séduisante soit-elle, la solution Bluetooth a ses limites. La précision et la fiabilité des données recueillies dépendent énormément du type de matériel utilisé (composants, antenne, batterie...). Une discrimination technique serait alors à l’œuvre — les modèles bas de gamme étant forcément moins fiables. Devant de telles disparités pratiques, personne ne peut garantir un corpus de données assez fiable pour prendre de bonnes décisions. D’où le risque de produire, là aussi, des milliers de « faux positifs » qui ne manqueront pas d’encombrer davantage les services de santé.

C’est cette option contact tracing que le gouvernement français a choisi avec l’application « Stopcovid », calquée sur celle de Singapour (Tracetogether). À la différence qu’à Singapour rien n’est anonyme, l’accès aux données nominatives étant pour l’instant réservé aux autorités sanitaires mais rien n’interdira aux services de répression de s’en servir. En France, l’appli Stopcovid est sans doute déjà prête à fonctionner. Son lancement n’a rien à voir avec des contraintes logicielles, mais des capacités de l’État à tester massivement les personnes « taguées » comme potentiellement à risque.

Quand bien même les applis Bluetooth seraient assez précises, un autre contre-argument n’est jamais pointé du doigt : les ondes passent à travers les cloisons, portes et fenêtres, ou tout simplement à travers une vitre ou une plaque en plexiglass ! Ainsi, être à moins d’un mètre derrière un guichet protégé (conforme aux « gestes barrières ») pourrait être identifié, à tort, comme « contact à risque »… Comme de côtoyer tous les jours un voisin très proche... derrière un mur mitoyen. Tout autre système de géolocalisation (antennes relais comme GPS) possède le même inconvénient.

Une foule d’autres points noirs invalident l’utilité même du contact tracing. Comme la nécessité d’atteindre une certaine « masse critique » d’utilisateurs pour être efficace — comme l’a reconnu le gourou numérique du gouvernement, Cedric O. Cette masse critique, selon divers avis convergents, doit représenter au moins 60 % d’une population. Même à Singapour, État policier — et ultraconnecté — de 7 millions d’habitants, moins de 20% utilisent l’appli. Sans même parler des taux d’équipements en smartphone, très inégalitaires selon les régions ou les classes sociales, et qui excluent en premier les plus de 70 ans.

Discipliner les « délinquants sanitaires »

L’application Stopĉovid repose donc sur du volontariat et utilise un technique peu invasive pour les libertés. Ministres et experts du pouvoir en France s’en gargarisent, mais ça n’a rien à voir avec un quelconque courage politique. Sans instaurer une certaine confiance ("promis, on ne flique personne !"), impossible de convaincre la fameuse « masse critique » d’utiliser une telle application. Bref, cette application fantôme (mystère sur sa date disponibilité) possède déjà de nombreuses tares. La Quadrature du net, dans un convainquant crash test du 14 avril, conseille tout simplement de ne jamais l’installer...

Alors pourquoi doit-on subir cette injonction à lever le pied sur le principe de la protection des données pour les besoins de l’urgence sanitaire ? Lancer un tel débat possède un intérêt majeur dans le processus d’acceptation sociale : profiter de l’état de sidération (cf « La stratégie du choc » de Naomi Klein) pour travailler au corps les plus réticents dans l’intention de pouvoir l’imposer à tous avec un minimum d’opposition et de défiance. Brandir LA solution technologique permet d’occuper l’espace médiatique et prépare le terrain à la « phase d’après », à savoir le contrôle social et disciplinaire de celles et ceux qui ne respecteraient pas les mesures de quarantaine, de confinement ou de couvre-feu.

Pour réprimer ces « récalcitrants au confinement » — qui touche avant tout des populations dont la précarité sociale est intimement liée à l’état contraignant de leurs logements —, pas besoin d’une précision de type Bluetooth : une bonne vieille triangulation GSM est suffisante (comme l’ont choisi très tôt la Corée du Sud ou la Chine). Le « bornage » permet de savoir où vous habitez (très simple : l’endroit où stationne le téléphone toutes les nuits !), puis quand, et à quelle fréquence vous quittez votre domicile, et surtout si les déplacements dépassent une certaine distance autorisée (1 km en France). Le téléphone privé devient alors une sorte de bracelet électronique universel et multi-tâches. Pourquoi ne pas imaginer que le smartphone serve de mouchard pour vérifier l’assiduité d’un « prisonnier » incarcéré à domicile ? D’ailleurs, les premiers cobayes pourraient être les personnes reconnues coupables du nouveau délit créé par la loi sur l’état d’urgence sanitaire, qui réprime les « violations réitérées au confinement » (jusqu’à six mois de prison et 3750€ d’amende).

La géolocalisation n’a donc aucun intérêt immédiat en termes de santé publique. Mais c’est un outil de dissuasion parfait pour traquer déplacements interdits ou comportements « déviants ». Il n’est pas impossible, comme le suggère la Quadrature du net, que l’appli Stopcovid, prototype sorti tout droit de la start-up nation, soit détournée de son usage premier, "pour la bonne cause" :

Une fois l’application déployée, il sera plus facile pour le gouvernement de lui ajouter des fonctions coercitives (contrôle individuel du confinement) ; l’application incite à soumettre son corps à une surveillance constante, ce qui renforcera l’acceptabilité sociale d’autres technologies, comme la reconnaissance faciale ou la vidéo surveillance automatisée, qui sont actuellement largement rejetées ;

Alors on parle beaucoup de « données « agrégées » (terme utilisé par les pros du data mining), c’est-à-dire soi-disant « anonymisées ». Les opérateurs français ont déjà fourni ce type de données de masse pour visualiser les mouvements de population depuis le début du confinement. Même sans identifier personne, cet instrument est à double tranchant. D’un côté, les cartographies de déplacements sont capables d’aider les épistémologistes à comprendre la prolifération de la maladie. Mais dans le même temps, les tenants de l’ordre sécuritaire ont une tout autre vision : repérer en temps réel les zones du territoire les moins « civiques » dans le respect des consignes sanitaires. Comment imaginer que les préfets ne s’en servent pas déjà pour redéployer en conséquence les effectifs de police, reproduisant à l’échelle du Big Data les contrôles au faciès discriminatoires ?

Défendre notre immunité politique

Ce débat technico-juridique fait figure de diversion, de vaste écran de fumée — en terme médical, on parle « d’effet placebo ». L’heure n’est pas à la surveillance de masse mais au dépistage de masse ! Il est indécent que le débat soit à ce point biaisé pour nous faire choisir entre une technologie de surveillance et une autre. L’état de sidération invite à ce que nous soyons dans l’obligation de reconnaître la nécessité du traçage tout en re-questionnant nos positions politiques sur les libertés, voire à nous mettre en face de notre irresponsabilité —comme si nos choix antérieurs allaient mener à la mort des milliers de gens.

Pendant ce temps, on questionne beaucoup moins l’incapacité chronique de l’État à fournir des tests de dépistage, ne serait-ce qu’aux populations les plus fragiles. Ce qui amènerait à remettre en cause les mécanismes économiques de dérégulation et de délocalisations industrielles qui ont fabriqué des champions du médicament comme Sanofi et précarisé nos systèmes hospitaliers — tout en organisant l’incapacité du même marché à répondre à temps à la demande de soins, de protection et de dépistage qu’exigent de telles pandémies.

En nous incitant à alimenter et à participer à ce débat technologique truqué, c’est un peu notre « système immunitaire politique » que l’on essaye de fragiliser, de corrompre et de compromettre. Notre immunité de groupe, on la gagnera en refusant de choisir avec quel type de chaîne on va nous tenir en laisse.