Accueil > Agenda > CQFD, journal de critique sociale

Articles

-

Nationaliser l’énergie

25 octobre, par Livia Stahl — Le dossierQuand on fait grève, en général, on ne se repose pas. À courir de manif en piquet, de réunion en AG, le cerveau est dopé et ne s'arrête plus de tourner. Le 17 septembre dernier, on débattait avec les grévistes de la CGT Mines et Énergie de la nationalisation de leurs outils de production.

Dans le secteur de l'énergie, cette rentrée est bien remplie. Préparés depuis trois mois à lancer une grève d'ampleur, les énergéticiens sonnent le clairon de la mobilisation dès le 2 septembre en totalisant 250 piquets partout en France. À Marseille, c'est sur le site d'Enedis, boulevard Gueidon, que se construit jour après jour ce qui ressemble de plus en plus à une installation de festival : canapés et fauteuils, coin hamacs pour passer les nuits, frigo, gazinière, bar, table de réunion pour les banquets barbeuc et, inévitablement, brasero à l'entrée sur fond de drapeaux CGT, piqués sur des pneus dressés en haie d'honneur. Forcément à CQFD, on y a pas mal traîné.

« L'argent ne partait pas pour enrichir les actionnaires, il était réinvesti pour construire les moyens de production »Plus que les soirées match au vidéoproj', ce qui nous a vraiment enjaillés, c'est le caractère de leur grève, plus politique qu'à l'accoutumée. Ils exigent l'alignement de leur grille de salaires sur l'inflation, mais pas seulement : également l'abrogation d'une mesure survenue sournoisement cet été qui fait passer la TVA sur l'énergie de 5,5 % à 20 % et qui promet d'exploser la facture des usagers. Mercredi 17 septembre, veille de journée de grève nationale, le piquet a même organisé une soirée projection du film Main basse sur l'énergie, de Gilles Balbastre (2019). Une pépite made by la FNME-CGT, qui raconte comment le patronat, aidé de l'État, se saisit de la mine d'or que représente la production d'énergie en France. L'occasion de débattre : la nationaliser oui, mais sous le contrôle de qui, de l'État, ou des travailleurs ?

Main basse sur l'énergieDans le film, des syndiqués CGT sont déguisés en pontes de la mafia. Autour d'une table, ils comptent leurs billets. Ils acclament à la télé les ministres de tous bords, qui se succèdent depuis 2012 dans un même acte de communion : saucissonner le monopole d'État de l'énergie, conquis en 1946 par le vénérable Marcel Paul, ministre PCF de la Production industrielle. Objectif : en vendre (pas cher) des parts (très lucratives) au privé. Ouvrant le débat sur le piquet, un ancien du PCF se lève furibard : « Et si je comprends bien, l'État va ensuite racheter cette électricité au privé, qui n'a rien fait pour la produire et qui en fixe tranquillement les prix ? ! J'attends de vous des explications ! ». Géraldine, à la tribune, lui répond. Avec la construction européenne, la France s'est vue contrainte de vendre ses monopoles, jugés « déloyaux » vis-à-vis de la concurrence. « Alors que tout ce que notre entreprise a construit pendant 80 ans, ce sont les Français qui l'ont payé avec leurs impôts. Cet argent-là ne partait pas pour enrichir les actionnaires, il était réinvesti pour construire les moyens de production : centrales thermiques, nucléaires, hydrauliques. Ces biens, ils appartiennent aux Français. Comme leur appartenaient les autoroutes. »

Le film raconte aussi l'histoire de l'éolien comme une véritable ruée vers l'or, Total en première ligne. Cette « énergie verte » permet non seulement au géant du pétrole un bienvenu greenwashing, que l'État applaudit des deux mains, mais lui octroie aussi d'utiles « bons à polluer » pour ses activités moins eco-friendly. « L'hydraulique aussi a été l'objet de convoitise, explique un moustachu à la tribune. Et pas des moindres : c'est le seul vrai moyen de stocker de l'énergie. L'eau retenue dans les barrages est en réalité de l'électricité potentielle avant qu'on ouvre les vannes. Évidemment, le privé voulait les barrages, pour pouvoir refuser de les faire tourner, et ainsi spéculer et faire grimper les prix. Mais grâce aux travailleurs du secteur qui ont lutté sans merci, ils ont abandonné ». Acclamations dans l'assistance.

Reprendre en main l'outil de productionNationaliser, c'est aussi s'assurer du bon entretien des infrastructures. « L'État avait provisionné une somme pour 40 ans d'entretien du réseau de gaz. Après l'entrée d'actionnaires privés au capital, cette enveloppe a été étalée non plus sur 40 ans, mais sur 100 ans. Ils ont aussi drastiquement réduit le nombre d'agents sur le terrain, augmentant de fait tous les délais d'intervention en cas de fuite de gaz », explique Renaud Henry, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT de Marseille. « Plus que de changer de statut pour redevenir un EPIC [Établissement public d'intérêt commercial], on veut être une instance de lien avec les usagers pour que les décisions soient prises démocratiquement. Il va y avoir de grandes décisions à prendre ces prochaines années, sur la transition écologique et énergétique. »

Nationaliser, ça tombe sous le sens. Mais comment s'assurer que le pouvoir de décision restera entre les mains des travailleurs et des usagers ? Peut-on vraiment espérer qu'il fera de l'énergie un bien de première nécessité, gratuit pour les usagers ? Pourra-t-on refuser d'alimenter les entreprises qui produisent des armes ? Comment penser un modèle, non pas national, mais internationaliste de l'énergie, qui mettra fin à la concurrence des travailleurs, et à l'exploitation de ceux qui, dans les « anciennes » colonies françaises, triment pour extraire des mines le précieux uranium nécessaire au nucléaire ?

La soirée, riche en débats et en paëlla, se termine tard. Et confirme que la grève, en plus de bloquer l'économie, a ce pouvoir magique de débloquer les consciences.

Livia Stahl -

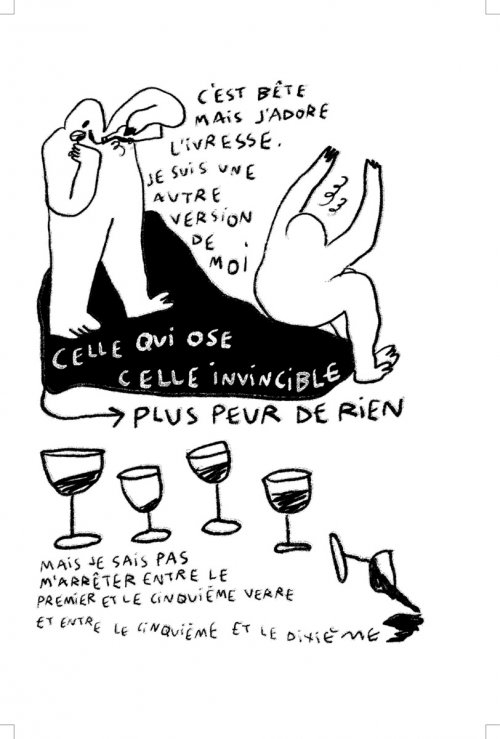

Alcool ou pas cool ?

18 octobre, par Émilien Bernard — BouquinAlors que les drogues non légalisées sont stigmatisées, l'alcool est plutôt encouragé tant qu'il ne déborde pas. Et il est rarement interrogé avec finesse. Les rapports que l'on entretient avec lui sont pourtant éminemment pluriels, de même que les ressorts de l'addiction. C'est ce que souligne Fracasse, fanzine collaboratif évitant l'écueil de la culpabilisation.

© Léa MLK

Il est partout, s'invite partout. En soirée. Dans les films. Dans les pubs. En mon foie. Dans les refrains de Brel, Piaf ou Ben PLG. Aux repas de famille. Aux repas tout court. Dans les yeux vitreux de tes potes et potesses plus ou moins alcoolos. Drogue légale causant chaque année près de 50 000 décès, l'alcool est pourtant rarement abordé avec un regard affûté. Le concernant, on rôde en plein manichéisme : tu bois trop, t'es alcoolique ; tu bois pas, ou plus, tu casses l'ambiance. Pas de demi-mesure. Et c'est à ce vide que s'attaque un fanzine sur le point de sortir, Fracasse, élaboré par une vingtaine de personnes dans le but de composer « avec [leurs] rapports singuliers et mouvants à la conso » et d'évacuer les « discours fourre-tout et réducteurs ».

Au cœur de ces pages, partagées entre bande dessinée et textes, pléthore d'interrogations. Entre autres : pourquoi on boit ? Pour quels effets ? C'est peut-être Homer Simpson qui a le mieux résumé la question, en un toast plein de verve : « À l'alcool, la cause et la solution à tous nos problèmes dans la vie ! »1 C'est ainsi que le serpent éthylique se mord la queue. Répondant à une angoisse, il charrie aussi son lot de drames. Les témoignages composant Fracasse oscillent ainsi entre personnes ayant rompu avec cette bouée existentielle bancale et d'autres qui continuent la tise pour des raisons diverses. Des deux côtés, ce constat, passé ou présent : « Il y a toute une partie de ma vie qui s'évapore en alcool, qui se dissipe dans le vague des lendemains vaseux. »

© Léa MLK

« Bah si t'arrives pas à gérer, t'arrêtes direct non ? » Parmi les petites phrases à la con que subissent les personnes en galère alcoolique, celle-là tient le haut du panier, tant elle occulte un point fondamental, rappelé par un témoignage : « L'abstinence n'est absolument pas le seul recours et pour certaines personnes ce n'est même pas une solution viable. » Alors qu'en matière de drogues l'approche RDR (Réduction des risques) est depuis longtemps appliquée, pour l'alcool c'est balbutiant, malgré quelques structures bousculant les stéréotypes, à l'image de l'association Santé ! à Marseille2. Le principe : « Si je ne peux ou veux pas éliminer le risque que me pose la consommation d'un produit, je peux cependant le réduire [...] en étant accompagné vers des façons de consommer qui me conviennent mieux que celles qui me posent [...] problème actuellement. » Pas une solution magique, mais une autre manière d'apprivoiser l'élixir qui parfois nous fracasse.

Pour soutenir Fracasse, go sur la page Ulule ouverte par ses créatrices et créateurs

Émilien Bernard

-

Le fantôme du retour du serpent de mer de la grève générale

18 octobre, par Loïc — Mona Lobert, Échec scolaire

Loïc est prof d'histoire et de français, contractuel, dans un lycée pro des quartiers Nord de Marseille. Chaque mois, il raconte ses tribulations au sein d'une institution toute pétée. Ce mois-ci il nous emmène dans les AG du secteur de l'éduc' qui peinent à construire une grêve reconductible.

« Le 10 on bloque tout ! Tout le monde ne parle que de ça ! Ma boulangère, le mec qui tient le bar en bas de chez moi ! » me raconte presque illuminée une collègue à la prérentrée du lycée. Après avoir écouté le discours soporifique du proviseur, une cinquantaine de profs se réunissent en AG pour discuter politique et luttes sociales au lycée et au-delà. « Bon, dans l'établissement, il manque cinq AED, quatre agents, une assistance sociale, une infirmière. Je touche du bois, il ne manque pas de profs ! » introduit un collègue. Très vite, la discussion glisse sur le 10 septembre et l'intérêt de s'en saisir pour résoudre des problèmes qui dépassent le lycée. « Dans tous les bahuts c'est pareil ! On arrêtera les coupes budgétaires qu'en virant Macron et pour ça faut rentrer dans le mouvement », râle à grand bruit un collègue AESH dans l'approbation générale.

La sainte grève générale semble dans toutes les bouches militantesSi les collègues présent·es sont unanimes sur l'intérêt du mouvement, et que frémit dans la salle un désir (timide) de révolte, reste l'épineuse question : comment ? « Pour l'instant seuls la CGT et SUD appellent à la grève le 10, la CFDT et FO appellent seulement pour le 18 », explique une cégétiste. Qu'importe, les membres de l'AG sont déterminé·es à rentrer en grève le 10, et se rendront en manif ou à des blocages le matin même. Devant tant de déter›, j'ose : « Moi, j'ai pas envie d'attendre le 18 pour me remettre en grève. La stratégie des grèves perlées j'y crois pas du tout. Pourquoi on reconduit pas dès le 11 ou le 12 ? » Si les collègues semblent bien d'accord qu'une grève tous les dix jours ne sert à rien, la fébrilité semble de mise dans l'auditoire. Un vieux prof rodé à l'exercice, me répond : « Il faut attendre le 10 septembre. Si on voit que c'est une réussite, qu'on est nombreux, alors on reconduira, ça sert à rien d'y aller à six ou sept. »

Le jour venu, après une journée mi-flic mi-rien et des blocages marseillais mitigés, la sainte grève générale semble dans toutes les bouches militantes. Mais à l'AG du secteur éduc', il n'y a qu'une quarantaine de personnes pour en discuter. Comment reconduire le mouvement quand les grévistes ne viennent pas pour parler de la suite ? « On doit distribuer des papiers en manif pour faire venir du monde aux AG. Elles doivent dépasser notre simple cadre militant, rétorque une camarade. Et alors on pourra parler de grève reconductible, quand on sera suffisamment nombreux ». Le 18 septembre, dans les locaux de la CGT, une centaine de personnes est réunie pour discuter de la suite : « Le nombre de personnes en manif est historique ! Et dans l'éduc c'est 42 % de grévistes dans les Bouches-du-Rhône ! »

« On se met à la remorque de l'intersyndicale, c'est une stratégie d'échec ! »L'AG vote alors comme objectif de construire la reconductible à la prochaine date de l'intersyndicale et d'embarquer avec elle les grévistes d'un jour. Seul hic, les syndicats jouent l'attentisme avant d'annoncer une date deux semaines plus tard… « On se met à la remorque de l'intersyndicale, c'est une stratégie d'échec il faut construire la reconductible sans elle ! » s'exclame un camarade qui bouillonne sur sa chaise. Mais lors de la réunion la semaine suivante, les collègues semblent toujours moins convaincu·es par la grève reconductible. « Et bien on fera autre chose. Des veillées devant les écoles pour discuter avec les parents et faire du lien. On peut aussi faire des actions le soir, et pourquoi pas des petits blocages… En espérant être assez nombreux pour que la grève reparte », ne désespère pas la collègue. Bien difficile, pour l'instant, de la construire en dehors des dates syndicales, même si quelques-un·es s'y lanceront coûte que coûte.

Tout cela laisse un peu le sentiment de pédaler dans la semoule. Et une grève reconductible de l'éduc sera-t-elle en mesure d'embarquer tout le pays quand on sait que les classes populaires ne suivent le mouvement qu'à la marge ? Ne faudrait-il pas plutôt s'adresser aux agent·es d'entretiens, cantinier·es et autres précaires de l'éduc pour élargir le front ? Car le mouvement aurait bien besoin d'entendre d'autres voix que celle des profs, qui ont parfois du mal à lâcher le mégaphone…

LoÏc -

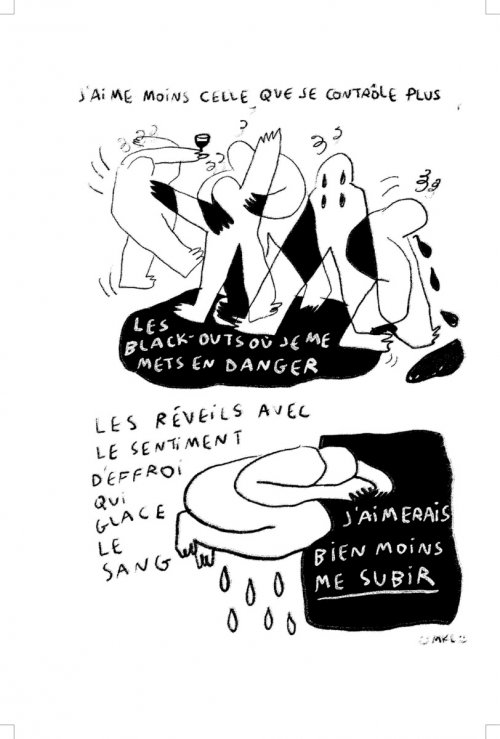

El Far3i : « Créer de la vie au milieu de la mort »

18 octobre, par Olivier Cyran — Léo Gillet

On a eu le bonheur de tomber sur lui à Vienne en mai dernier, en coulisse d'un concert de soutien aux victimes du génocide de Gaza. Membre du groupe de shamstep 47SOUL et auteur d'une œuvre en solo aussi prolifique que poignante, le chanteur palestinien en exil El Far3i met tout son souffle à chanter la liberté, celle dont il a soif pour lui-même comme celle qui fut arrachée à son peuple. Sans la leur, la nôtre n'ira pas loin. Comme le montre encore son dernier album, le magnifique « Rap Sharq El Nahir », sorti en octobre, El Far3i est de ces artistes qui raniment la flammèche de l'humanité dans la nuit des temps obscurs. Il a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions.

Pour nombre de gens horrifiés par le génocide à Gaza et sa normalisation en Occident, tes chansons sont d'un immense soutien. Elles aident à tenir bon, comme le dit 47SOUL dans « Hold your ground ». Ma première question est donc : comment vas-tu ? Comment va ta famille ? Comment tu t'y prends toi-même pour « tenir bon » au milieu toute cette abomination ?

« À ce stade, je suis juste un type qui part au travail alors que sa journée s'annonce exceptionnellement pourrie »« Merci pour cette question. Non, on ne va pas bien. Une grande partie des membres de ma famille côté paternel a été massacrée à Gaza. Dix-sept parmi eux, hommes, femmes et enfants, sont morts ensemble dans un même bombardement. Quant à la famille de ma mère, elle vit dans un camp de réfugiés à Jénine, en Cisjordanie, qui a été évacué et assiégé par l'armée israélienne. Je ne sais pas si un jour je pourrais m'y rendre pour visiter les tombes de ma grand-mère et de mon oncle. Au début de cette guerre génocidaire sans fin, j'étais comme figé, incapable de monter sur scène. J'ai réussi à m'y remettre et à présent je m'efforce de poursuivre ma “vie”, entre guillemets, mais je m'interroge en permanence sur le sens et la finalité de tout cela. »

Tu vis en exil au Royaume-Uni, un pays qui fournit des armes à l'armée qui massacre ou persécute les tiens. Comment continuer à écrire, composer, enregistrer et se produire dans un tel environnement ?

« Je pense aux gens à Gaza qui s'endorment avec une pierre sur leur ventre pour tromper la faim »« J'ai toujours associé ma carrière de chanteur au rêve de libération qui anime les miens, donc, à ce stade, je suis juste un type qui part au travail alors que sa journée s'annonce exceptionnellement pourrie. Je reconnais que ça n'a rien de très artistique, mais le peuple auquel j'appartiens a cette capacité de rester debout et de créer de la vie au milieu de la mort. Je pense aux gens à Gaza qui s'endorment avec une pierre sur leur ventre pour tromper la faim, et avant que les larmes me montent aux yeux je me lève et fais mon travail comme tout être humain vivant. Comme un Palestinien pas encore mort. »

Tu as joué récemment à Vienne, Paris et Beyrouth. Pour un chanteur palestinien, un concert est sans doute toujours un peu plus qu'un concert. À quel point est-ce pesant de devoir être porte-parole et étincelle en même temps que musicien et chanteur ?

« Mes chansons sont autant de mises en garde contre ce qui se déroule sous nos yeux en ce moment, donc j'éprouve de l'inquiétude à les chanter, mais pas d'embarras. Bien sûr, aucun artiste n'a envie de voir des photos d'enfants brûlés vifs cinq minutes avant de monter sur scène. Je veux dire… tu as raison, “tenir bon” est plus facile à dire qu'à faire. L'absence de choix nous rend encore plus Palestiniens chaque jour. »

47SOUL a créé un genre musical, le shamstep, qui mêle rap, électro et dabke, la danse populaire traditionnelle palestinienne. Dans ton œuvre solo, tu montres une autre facette, plus intimiste et poétique. D'où te vient cette identité multiple ?

« Pour nous, Palestiniens, la musique sert avant tout à archiver notre expérience »« Je me définis d'abord comme batteur et parolier. La musique, pour moi, c'est d'abord une affaire de percussions. C'est le fil qui relie toutes mes identités. Dans mon travail en solo, j'ai un alter ego rappeur nommé Far3i El Madakhil, dont les rythmes irriguent aussi le répertoire de 47SOUL. Et le versant plus mélodieux de mes morceaux shamstep ou shaabi avec 47SOUL se retrouve dans la douceur de El Far3i… De manière générale, je suis intéressé par tout ce qui touche à la nature sociale de la personne humaine, à la philosophie du lien entre groupe et individu. Dans mon art je veux démontrer qu'il y a un “bon tribalisme” comme il y a un bon individualisme. En tant que musulman et Arabe palestinien vivant dans le monde d'aujourd'hui, je n'ai pas de temps à consacrer à autre chose qu'à cela pour tenter de comprendre mon peuple et de me comprendre moi-même. »

Un artiste palestinien est par définition un artiste politique. Rêves-tu d'un monde où tu pourrais juste chanter des chansons d'amour et parler de choses légères, comme n'importe quel chanteur occidental ?

« Oh oui ! Je crois que tout chanteur engagé rêve de ça. Cela dit, il y a plus de chanteurs engagés en Occident que dans le monde arabe. Peut-être parce que les chanteurs arabes qui ont une conscience politique ont été jetés en prison avant d'avoir pu obtenir la moindre reconnaissance. »

À Vienne on t'a vu sur scène avec Asifeh, l'un des fondateurs de Ramallah Underground, un collectif pionnier du rap palestinien, dont vous avez repris ensemble le titre culte « Sijen ib Sijen » (« une prison dans la prison »). Les rappeurs palestiniens, en exil ou non, paraissent liés par une forte solidarité. Dans quelle mesure te sens-tu à l'aise avec la culture plus individualiste du rap occidental ?

« Je ne crois pas que ce soit une affaire d'opposition entre Arabes et Occidentaux. La vraie différence, selon moi, se situe entre underground et commerce. Au fur et à mesure que le versant business de la création musicale gagne en force, au point de générer une hyper-commercialisation de la musique, le sens de l'individualisme grandit et accélère la fragmentation des communautés. Il n'y a pas de mal à ce qu'une musique soit commerciale jusqu'à un certain degré, mais quand le profit devient la mesure de toute chose, l'esprit collectif se délite. »

Dans « Wallada », un titre magnifique que tu as enregistré avec la grande chanteuse palestinienne Rola Azar, il y a ces vers : « Quelle que soit la durée de l'obscurité, nous ne nous inclinerons pas devant le destin, car c'est notre maison et elle sera toujours belle. » As-tu parfois le sentiment que l'art est le dernier refuge d'une Palestine libre et d'un monde vivable ?

« L'art, dans un tel contexte, est à la fois un baume et une alarme. Je ne crois pas qu'il soit la solution, mais je ne crois pas non plus qu'il puisse y avoir de solution sans lui. Les solutions apparaissent lorsqu'un certain nombre de facteurs s'alignent, et la culture et l'art en font certainement partie. Je ne voudrais pas exagérer le rôle de la musique, mais je ne peux pas ignorer à quel point elle m'a transformé. Je veux juste pouvoir jouer mon rôle. »

Tamer Nafar, du groupe DAM, a écrit : « Je pensais que l'art pouvait changer le monde. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme la boîte noire d'un avion : elle ne permet pas d'assurer l'atterrissage, elle peut seulement documenter le crash. »1

« Il n'a pas tort. L'art alimente un imaginaire qui s'oppose à la logique génocidaire, en ce sens il peut contribuer à faire bouger les lignes, mais il serait absurde de présumer qu'il peut faire cela rapidement et efficacement. Dans les faits, pour nous, Palestiniens, la musique sert avant tout à archiver notre expérience. Elle est un moyen de sauver notre identité et notre culture de leur effacement programmé. Et nous jouons de la musique avec encore plus d'urgence aujourd'hui que par le passé, parce que nous faisons face à une tentative encore plus massive de détruire nos existences. »

Propos recueillis par Olivier CyranÀ lire aussi :

>>> Cisjordanie : récolter malgré les colons

>>> Mathieu Rigouste : « Les empires s'épuisent avant les peuples »

>>> Un mois de mobilisations internationales pour la Palestine

1 Tamer Nafar, « What can Palestinian artists do in the face of our slaughter ? », +972 Magazine (11/07/2024).

-

Aux Baumettes, les blouses blanches contre les murs gris

18 octobre, par Laëtitia Giraud — Marina Margarina

En grève depuis le 8 août, les soignants des Baumettes dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Pris en étau entre l'austère direction hospitalière d'un côté, et la logique sécuritaire de l'administration pénitentiaire de l'autre, ils cherchent la meilleure façon de se faire entendre.

En levant les yeux le long de l'enceinte de la prison des Baumettes, on peut apercevoir une série de statues de pierre incrustées dans les murs. Sombres vestiges des Baumettes historiques, construites en 1939, elles représentent les sept péchés capitaux, allégorie à peine grossière de la morale carcérale imposée aux prisonniers. Derrière ces murs, 1 120 personnes détenues pour 573 cellules, soit un taux d'occupation de 203 % relevé en mars 20251. Une situation indigne que l'ouverture à l'automne du nouveau bâtiment pénitentiaire, dit « Baumettes 3 », ne prévoit pas de régler, et risque même d'empirer : la surpopulation carcérale est déjà au programme. À se demander si l'immoralité ne se trouve pas plutôt du côté de ceux qui enferment.

« On a la trouille de savoir comment on va soigner les gens »Derrière les grands murs, les agents hospitaliers des Baumettes redoutent eux aussi l'extension de la prison. La direction de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM), dont ils dépendent, prépare une réorganisation du travail avec la mise en marche de la nouvelle unité. L'une des mesures sur la table vise la suppression des C16, des congés spécifiques acquis depuis 1994 par les équipes soignantes des Baumettes. Arguant d'une inégalité de traitement entre personnels, et de coupes budgétaires nécessaires, la direction envisage la sortie progressive du dispositif. Assez pour mettre en rogne les agents. En grève reconductible depuis le 8 août, ils exigent la reconnaissance de leur travail. Mais leurs conditions d'exercice sont indissociables du contexte carcéral dans lequel ils soignent. Aux Baumettes, leur grève révèle la complexité d'une lutte entre les murs d'une prison : comment défendre ses droits tout en dénonçant, en creux, un système qui broie détenus comme soignants ?

Soigner oui, mais pas à n'importe quel prixMardi 23 septembre, alors que la direction de l'AP-HM réunit le Comité social et économique (CSE) pour présenter les mesures du plan de réorganisation lié à l'ouverture des Baumettes 3, les agents hospitaliers se sont invités à la fête. Une quinzaine d'entre eux ont fait irruption dans la salle où se tenait la réunion pour porter directement leurs revendications devant les membres de la direction. Devant le bâtiment, dans la rue Brochier, un autre groupe s'est rassemblé. Début août, quand des « bruits de couloirs » se font entendre au sujet de la modification du cadre des C16, « une mobilisation rapide est décidée et l'ensemble du service s'est mis en grève », raconte une infirmière. « Les C16, c'est ce qui nous lie tous, nous fait tenir, continue-t-elle. Et ce n'est pas la première fois qu'on menace de nous les supprimer ». En 2017, lors de l'ouverture des Baumettes 2, l'AP-HM avait déjà tenté de rogner sur ces acquis. « Chaque occasion est bonne pour réorganiser le travail à leur façon, et sans nous concerter », ajoute un autre soignant. Tous témoignent du sentiment d'être peu considérés. Ils se rassemblent depuis maintenant presque deux mois pour demander de meilleures conditions de travail : le maintien des congés spécifiques C16, mais aussi leur élargissement à tous les agents hospitaliers en milieu pénitencier qui n'en bénéficient pas encore, des primes, des Tickets-restaurant, des travaux de rénovation pour les locaux vétustes, le remplacement systématique en cas de sous-effectifs… Sur les tracts distribués, le message est clair : « Les contraintes et les sacrifices » méritent « reconnaissance et compensation. »

Baumettes 3 : trois fois plus de galèresLes professionnels désertent plutôt que de devoir cautionner des pratiques maltraitantes et déshumanisantesD'autant plus que les soignants s'attendent à voir encore leurs conditions de travail se dégrader avec l'extension du centre pénitentiaire. Dans les différentes unités, l'appréhension est la même : « On a la trouille de savoir comment on va soigner les gens », confient les agents. Une éducatrice spécialisée a fait le calcul : elle devra passer un total de 12 portes avant d'atteindre son service, contre neuf actuellement. Le « temps sécuritaire » supplémentaire engendré par ces contraintes – déjà estimé autour de 40 minutes – n'étant ni payé ni compensé. Autre problème : le sous-effectif chronique. Les recrutements sont à la peine pour la nouvelle unité sanitaire tandis que dans les unités en fonctionnement, certains postes sont vacants depuis des mois : en juillet dernier quatre médecins manquaient encore à l'appel. Le turnover est aussi important dans les équipes. Un infirmier nous livre à demi-mot : « Moi aussi je vais partir, j'ai besoin de faire une pause. » Symptôme d'une perte de sens de leur exercice, les professionnels désertent plutôt que de devoir cautionner des pratiques maltraitantes et déshumanisantes. Un communiqué de presse interprofessionnel publié le 3 juillet dernier alertait déjà sur le risque d'aggravation de ces dysfonctionnements structurels avec l'ouverture des Baumettes 3. On peut y lire : « En l'état, une ouverture des Baumettes 3 […] sans prise en compte de ces graves difficultés serait inacceptable » et « va mettre en grande difficulté, voire en danger, l'ensemble des détenus et des agents y travaillant. »

Prison 1, Soin 0Une logique carcérale qui prime sur le droit fondamental à la santé des personnes détenuesQuelle place pour la déontologie au milieu de tout ça ? Travailler dans un établissement pénitentiaire quand on est soignant, c'est être confronté chaque jour à la réalité d'une logique carcérale qui prime sur le droit fondamental à la santé des personnes détenues. « Si les structures de soin portent le même nom à l'intérieur de la prison qu'en dehors, elles ne fonctionnent pas du tout de la même façon », explique un agent du Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) des Baumettes, avant de poursuivre : « La surpopulation carcérale implique une inégalité d'accès aux soins entre les personnes détenues et représente une menace sur la qualité de ces mêmes soins. » Des progrès avaient pourtant été faits ces dernières années pour améliorer les soins en détention : augmentation des budgets et des effectifs, offre de soins plus diversifiée… Mais ces mesures peinent à livrer leur promesse, insuffisantes face à la machine pénitentiaire. En outre, les soignants doivent composer avec l'ingérence de l'administration pénitentiaire qui cherche à s'immiscer dans l'activité médicale, en dépit du secret professionnel et de l'indépendance de l'unité hospitalière. Son objectif : glaner un maximum d'informations pour estimer le niveau de « dangerosité » des prisonniers. Au point que certains agents hospitaliers se demandent s'ils ne sont pas devenus « le prolongement de l'administration pénitentiaire » en « offrant des soins dégradés qui s'ancrent dans un modèle répressif ».

Stratégies de luttePas disposés à baisser les armes, les soignants en grève espèrent arriver à renverser le rapport de force contre leur direction. Le plan de réorganisation de l'unité sanitaire proposé par la direction de l'AP-HM a d'ailleurs été rejeté par toutes les organisations syndicales lors du CSE, et une nouvelle rencontre doit avoir lieu prochainement. Si certains s'accrochent à la défense de leurs droits et intérêts immédiats en tant que personnels hospitaliers, d'autres prennent la mesure des enjeux politiques derrière cette lutte. Dans une lettre ouverte au président de la République publiée le 6 juin, deux médecins-psychiatres en centres pénitentiaires le revendiquent en appelant de leur « devoir de soignants » de rester « vigilants sur les questions éthiques et déontologiques » dans un contexte où « la dominante sécuritaire envahit tous les champs ».2 Une posture d'autant plus nécessaire si l'on ne veut pas voir les Baumettes se transformer en « un laboratoire de la nouvelle vision de la carcéralité et des politiques pénitentiaires françaises »3, selon le soignant du Csapa. La bataille continue, avec en toile de fond ce débat révélateur d'un choix de société : soigner ou punir.

Laëtitia GiraudÀ lire aussi :

>>> Les Beaux Mets : obéir et servir

>>> « Le système pénal prévient mal les violences faites aux femmes »

1 Selon les chiffres présentés dans le communiqué de presse interprofessionnel « Les Baumettes 3 : Alerte ! », publiés le 3 juillet 2025.

2 B. Carton, P. Giravalli, « Lettre ouverte au président de la République, au Premier ministre, aux ministres de la Santé et de la Justice », publiée le 6 juin 2025.

3 Lire « Prisons : les enchères de la déshumanisation », CQFD n° 242 (juin 2025).