Accueil > Agenda > CQFD, journal de critique sociale

Articles

-

Au sommaire du n°246 (en kiosque)

8 novembre — Sommaire, Élias

Ce numéro de novembre s'attaque de front à la montée de l'extrême droite et à ses multiples offensives dans le milieu associatif et culturelle. On enquête sur les manœuvres des milliardaires réactionnaires, l'entrisme dans la culture et les assauts contre les assos dans le dossier central. Hors-dossier, on vous parle des les alliances nauséabondes entre hooligans, criminels et pouvoir en Serbie, on prend des nouvelles des luttes, de Bruxelles aux États-Unis, en faisant un détour par Exarchia et par la Fada Pride qui renaît à Marseille. Et pendant qu'on documente la bagarre, le Chien rouge tire la langue : nos caisses sont vides. On lance donc une grande campagne de dons. Objectif : 30 000 euros, pour continuer à enquêter, raconter, aboyer. CQFD compte sur vous !

Quelques articles seront mis en ligne au cours du mois. Les autres seront archivés sur notre site progressivement, après la parution du prochain numéro. Ce qui vous laisse tout le temps d'aller saluer votre marchand de journaux ou de vous abonner...

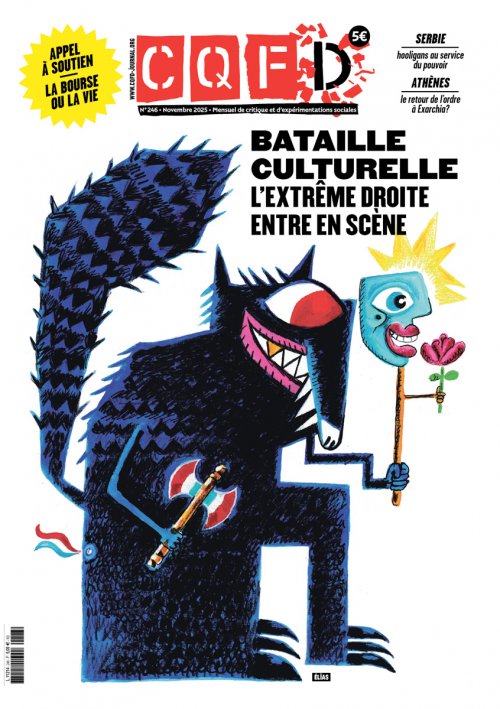

En couverture : « Bataille culturelle : l'extrême droite entre en scène » par Elias

***

Dossier « Bataille culturelle : l'extrême droite entre en scène »

– Nuit du Bien Commun : main basse des fachos sur les assos – Le 6 octobre devait se tenir à Aix-en-Provence la Nuit du Bien Commun, une soirée de levée de fonds pour des assos initiée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Pas de charité désintéressée ici, mais une énième opération d'influence au service de son projet bien réactionnaire. Décryptage.

– De l'art et des cochons – Au pays de l'exception culturelle, les politiques publiques sabordent le budget de la culture, ouvrant un boulevard aux fortunes privées et à l'extrême droite pour faire de l'entrisme. Dans ce secteur, l'union des droites est déjà consommée. En Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la « Trajectoire Valeurs » de Renaud Muselier déclare la guerre au « wokisme ».

***

Actualités d'ici & d'ailleurs

– Pour le chien rouge : le flouze ou la piquouze – On a regardé partout : sous le matelas, dans les bas de laine, sur les comptes helvètes. Le constat est sans appel, CQFD est à sec, plus un kopeck. Alors, nous lançons une grande campagne de levée de fonds durant les trois prochains mois. Objectif : 30 000 euros. Pour que vive le chien rouge, donnez-lui des croquettes !

– Exarchia sans les condés - « Vivre sans police ? […] C'est bien beau mais comment ? […] Et pourquoi ? Tout le monde trouve-il vraiment la police superflue ? ». Voilà quelques-unes des interrogations qui traversent Vivre sans police (Agone, octobre 2025), de l'ami Victor Collet, consacré aux lendemains des émeutes de décembre 2008 à Athènes. Pour focale, le mythique quartier d'Exarchia niché au cœur de la capitale, qui a un temps résisté à l'invasion policière.

– Serbie : hooligans, criminels et police main dans la main – Depuis son accession au pouvoir, le président serbe Aleksandar Vučić joue les gros bras en intégrant des hooligans et des criminels dans son système répressif. Mais depuis un an les Serbes n'ont plus peur et occupent la rue. Son système mafieux perd pied !

– 8 millions dans la rue – et après ? – Suite aux massives manifestations organisées un peu partout aux États-Unis le samedi 18 octobre, notre correspondant dans le pays, John Marcotte, nous a fait parvenir quelques pistes de réflexion. Il y est question des résistances au triomphe du fascisme et des moyens de hisser la lutte à un niveau supérieur.

– Recueil des peines Mirabeau – Au nord de Marseille, dans la commune des Pennes-Mirabeau, un projet de data center affole les riverain·es. Une enquête publique collecte les contributions en ligne jusqu'au 22 décembre. L'occasion de comprendre avec quels mots la contestation sociale se révèle sur la plateforme.

– Football social à l'irlandaise – Face à la décadence du sport professionnel soumis aux règles capitalistes, des Irlandais·es luttent à contre-courant pour bâtir un autre modèle. À Dublin, le Bohemian Football Club, détenu entièrement par ses fans, se mobilise pour redéfinir l'utilité sociale du sport en soutenant diverses causes, dont celle des Gazaoui·es.

– Grève lucide pour la Palestine – Après une décennie blanche, le syndicalisme combatif de nos voisins d'outre-Pyrénées a renoué avec la stratégie de la grève nationale le 15 octobre dernier pour s'opposer au génocide en Palestine. Nous revenons sur ces mobilisations depuis la banlieue madrilène de Getafe.

– Abandon du 49.3 : merci patron ! – La macronie, ou du moins ce qu'il en reste, nous avait promis un budget « du dialogue ». Le 49.3 ? Mis au placard, juré craché, foi de Lecornu. Mais pourquoi s'en servir et risquer la censure quand on dispose d'un arsenal juridique complet pour neutraliser le Parlement ?

– L'État belge assassine les enfants de Gaza – À Bruxelles, un jeune palestinien et militant, Mahmoud Ezzat Farag Allah, est mort le 7 octobre dernier. Il était détenu depuis trois mois dans un centre fermé. Son décès survient alors que, depuis septembre, la police multiplie les rafles en marge des rassemblements quotidiens pour la Palestine.

– Fiertés folles – Après près de dix ans d'absence, la Fada Pride marseillaise renaît. À la barre : les fous, les folles, les fatigués de la psy et de ses éternels dysfonctionnements, les énervés de la violence sociale sans cesse reconduite.

***

Côté chroniques

– Lu dans... | En Allemagne, un projet discriminant de lutte contre l'antisémitisme - Le média d'investigation indépendant allemand Correctiv révèle ce mois-ci les dessous d'un plan de lutte contre l'antisémitisme soutenu par le ministre de la Recherche qui cible spécifiquement les jeunes musulmans.

– Sur la Sellette | Protéger les consommateurs – En comparution immédiate, on traite à la chaîne la petite délinquance urbaine, on entend souvent les mots « vol » et « stupéfiants », on ne parle pas toujours français et on finit la plupart du temps en prison. Une justice expéditive dont cette chronique livre un instantané.

– Échec scolaire | L'école-usine – Loïc est prof d'histoire et de français, contractuel, dans un lycée pro des quartiers Nord de Marseille. Chaque mois, il raconte ses tribulations au sein d'une institution toute pétée. Entre sa classe et la salle des profs, face à sa hiérarchie ou devant ses élèves, il se demande : où est-ce qu'on s'est planté ?

– Capture d'écran | Tuanbo : danse ou crève – Les bas-fonds des réseaux sociaux, c'est la jungle, un conglomérat de zones de non-droits où règnent appât du gain, désinformation et innovations pétées. Dernière nouveauté sur Douyin, la version chinoise de TikTok : des jeunes aspirant·es idoles crament leur santé pour danser non-stop en live.

– Peine perdue | La prison en feu ? – Luno est bénévole en prison, et nous en livre un aperçu chaque mois. Un regard oblique sur la taule et ses rouages, par quelqu'un qui y passe mais n'y dort pas. Premier épisode : trouver ses marques.

***

Côté culture

– On n'achève pas les punks – D'aucuns disent de lui qu'il est « l'écrivain inconnu le plus connu d'Amérique ». Et qu'on ne saurait trouver meilleur conteur de l'histoire des squats bordéliques et des boucans punks. Pas faux. Ajoutons qu'après avoir lancé son iconique et pétaradant fanzine Cometbus au début des années 19801, Aaron Cometbus n'a rien lâché. Dans Post-mortem, il déroule l'une de ses obsessions : que reste-t-il des utopies underground fréquentées au fil des décennies ?

– Décathlon K.O. par abandon face à Oxygène – Empêcher la construction d'un méga centre commercial porté par Décathlon, mission impossible ? Après sept ans de lutte, de réunions, de mobilisations, de recours judiciaire, le collectif Oxygène a réussi à faire plier le géant du sport à Saint-Clément-de-Rivière. La BD Une victoire sur le béton (Le Passager clandestin) raconte leur combat acharné.

– Abysses au pays des merveilles - Invitée à documenter le travail de scientifiques explorant les fonds marins, Corinne Morel-Darleux en a tiré un petit livre aussi révolté que vivifiant : Du fond des océans, les montagnes sont plus grandes. Alors que les océans sont saccagés par les activités humaines, elle livre un plaidoyer vibrant pour leur sauvegarde. Plongée sous-marine.

***

Et aussi...

– L'édito – Le brame du chef

– Ça brûle ! – Et ça gratte

– L'animal du mois – L'inestimable hirondelle

– Abonnement - (par ici)

1 Pour une description énamourée de son approche de la micro-édition, lire « Les fanzines ont des ailes (les punks et les bouquinistes aussi) », CQFD n°205 (janvier 2022).

-

L’État belge assassine les enfants de Gaza

8 novembre, par Gaëlle Desnos — Garte, Actualités

À Bruxelles, un jeune palestinien et militant, Mahmoud Ezzat Farag Allah, est mort le 7 octobre dernier. Il était détenu depuis trois mois dans un centre fermé. Son décès survient alors que, depuis septembre, la police multiplie les rafles en marge des rassemblements quotidiens pour la Palestine.

8 octobre, place de la Bourse, Bruxelles. Ce soir-là, le pavé paraît plus froid, les slogans plus graves. Les militants palestiniens et leurs alliés encaissent. Ils viennent d'apprendre la mort de Mahmoud Ezzat Farag Allah, 26 ans et détenu depuis trois mois au 127bis de Steenokkerzeel, l'un des six centres fermés1 de Belgique. Il se serait donné la mort dans la nuit du 6 au 7 octobre. Le jeune gazaoui était un habitué de la Bourse, devant laquelle des rassemblements quotidiens sont organisés contre le génocide en Palestine. À la douleur provoquée par sa disparition, s'ajoute une nervosité diffuse parmi les participants. Depuis quelques mois un même scénario se répète : des demandeurs d'asile palestiniens quittent seuls la place de la Bourse à pied, et sont raflés par la police. Pour les militants, le message est clair : la répression contre leur mouvement vient de monter d'un cran.

Traumatiser, shooter, isolerD'après le média flamand indépendant MO*, Mahmoud était poursuivi par le Hamas en tant que membre du Fatah (branche de l'Organisation de libération de la Palestine). En 2022, il avait obtenu le statut de réfugié en Grèce, pays plusieurs fois condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour les conditions de vie épouvantables qu'il réserve aux demandeurs d'asile.

« La santé mentale de Mahmoud était fragile. En détention, il avait fait plusieurs tentatives de suicide »En Belgique, où il vivait depuis trois ans, Mahmoud avait déposé cinq demandes d'asile, dont la dernière avait été rejetée par l'Office des étrangers juste avant sa mort, le 2 octobre.

Les circonstances de son arrestation sont peu claires : il aurait été mis en détention après avoir été admis aux urgences de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles à cause d'une overdose d'anxiolytique… Et celles de sa mort ne le sont pas plus. « La santé mentale de Mahmoud était fragile, explique Émeline, qui accompagne Husameddine, un autre détenu palestinien du 127bis. En détention, il avait fait plusieurs tentatives de suicide. Dans ces cas-là, on te place à l'isolement avec sédation poussée. » C'est ce qui est arrivé à Mahmoud : isolé tout le week-end à cause d'une énième tentative de suicide, il en serait sorti « catastrophé » et « stressé » d'après ses codétenus. L'un d'eux l'a vu fumer 18 cigarettes d'affilée, le regard vide. « Avec tous ces médocs, il est possible qu'il ait fait une nouvelle overdose, poursuit Émeline. En tout cas, on voulait qu'il y ait une autopsie. Mais le centre a précipité les funérailles. Ils ont dit qu'il y aurait une enquête interne, mais on sait déjà comment ça va se terminer. »

Arrestations en série« C'était quelqu'un qu'on connaissait, confie une militante. Ça fait très mal au cœur. Nous aussi on a nos enfants et quand on voit ce jeune qui a souffert, loin de ses parents, c'est dur. » Place de la Bourse, l'hommage à Mahmoud se fait avec des photos, des bougies, des chants et quelques larmes dissimulées. Cette mort, c'est de l'horreur ajoutée à l'horreur. Celle que vivent les Palestiniens là-bas, mais aussi celles que vivent les Palestiniens ici. Car elle intervient au moment où, depuis septembre, le nombre d'arrestations en marge des rassemblements s'est multiplié, et avec elles, les incarcérations d'office en centre fermé.

Depuis septembre, le nombre d'arrestations en marge des rassemblements s'est multiplié, et avec elles, les incarcérations d'office en centre fermé« Il y a eu quelques interpellations avant, mais ça ne nous a pas tout de suite alertés. Puis la série a commencé : d'abord il y a eu Anas, ensuite Fathi, Husam, Hamouda, Husameddin, Ali, Mahmoud et enfin Ahmed », énumère Émeline, dépitée. Quasi que des vingtenaires. Une petite bande qui venait régulièrement à Bourse pour mettre l'ambiance et jouer de la musique. « Avec les arrestations, ils ont commencé à avoir peur de rentrer chez eux tous seuls, témoigne une habituée. On devait les raccompagner. »

Émeline dit avoir eu confirmation auprès d'élus de la commune et de députés fédéraux : le bourgmestre Philippe Close, qui n'a de socialiste que le nom, aurait transmis une liste de participants aux rassemblements à l'Office des étrangers et à la police. De son côté, début septembre, le chef de file des libéraux de la ville David Weytsman encourageait Philippe Close dans la presse à interpeller « ces illégaux » et à les envoyer « directement en centre fermé puis dans leur pays ». Pourtant les Palestiniens arrêtés sont en règle : aucune obligation de quitter le territoire, leurs démarches de demandes d'asile sont à jour. « Les avocats m'ont dit que les dossiers étaient vides, rage Émeline. Juste le dossier d'asile et des numéros de procès-verbaux sans aucune preuve. » Pour la plupart, les motifs d'interpellations se situent entre le très obscur « trouble à l'ordre public » et « rébellion » ou « menace ». Flous, mais suffisants pour accélérer certaines procédures, comme l'expulsion. Et avant : un passage obligé dans l'infamie des centres fermés, celle qui aura conduit Mahmoud à la mort.

Dispatchés dans plusieurs d'entre eux, les jeunes enfermés crient leur colère et se soutiennent malgré l'éloignement. Certains ont entamé une grève de la faim. Quant à ceux qui sont encore dehors, ils se font leur porte-voix, sans jamais désarmer.

Gaëlle Desnos

1 Équivalent belge des Centres de rétention administrative (CRA) français.

-

8 millions dans la rue – et après ?

8 novembre, par John Marcotte — Mortimer

Suite aux massives manifestations organisées un peu partout aux États-Unis le samedi 18 octobre, notre correspondant dans le pays, John Marcotte, nous a fait parvenir quelques pistes de réflexion. Il y est question des résistances au triomphe du fascisme et des moyens de hisser la lutte à un niveau supérieur.

Les gens sont toujours heureux de descendre dans la rue dit-on souvent. Et c'est bien ce sentiment qui animait les très nombreux rassemblements du samedi 18 octobre. L'enthousiasme était général, symbolisé par les innombrables manifestants déguisés en grenouilles1. En réaction, « l'aile blanche »2 a tiré la sonnette d'alarme, évoquant des villes sur le point de sombrer dans les flammes et un mouvement « No Kings »3 ultra-violent. À tel point que des gouverneurs stupides, comme celui du Texas ou de l'Oklahoma, ont mobilisé la garde nationale afin d'encadrer les manifestations. Cela n'a pas empêché les manifestants de chanter, danser, se moquer du pouvoir ou parader dans des costumes d'animaux, mettant en lumière le ridicule de ce régime.

Il nous faut reconstruire nos bases, parce que la radicalité politique s'est perdue à mesure que notre mémoire s'effaçaitCombien de personnes dans les rues ? Certains ont posé le chiffre de sept millions, d'autres de huit. C'était en tout cas énorme. La police est restée en retrait, sans la moindre arrestation à signaler. Au lendemain de l'événement, un constat s'imposait : nous avons le nombre, ils ont le pouvoir… Pour l'instant. Cela pourrait changer si nous cessions le travail et reprenions le vieux slogan de l'IWW (Industrials Workers of the World)4 : « Gardez vos mains dans vos poches ».

Pour penser la prochaine étape, gardons en tête qu'il n'y a rien à attendre du gouvernement fédéral, mais que nous sommes loin d'avoir les capacités organisationnelles et politiques nécessaires à une grève générale. Par contre, les citoyens de chaque État peuvent faire remonter des exigences à leurs gouvernements locaux pour les inciter à agir. Si le véritable changement passera par un blocage de tout le pays, cela implique de consolider nos positions et nos outils collectifs. Il nous faut reconstruire nos bases, parce que la radicalité politique s'est perdue à mesure que notre mémoire s'effaçait. Voilà pourquoi nous devons d'abord envisager de nous appuyer sur la législation des États fédérés. Cela permettrait de mettre des bâtons dans les roues de l'ICE et de gagner du temps. Des États particulièrement riches comme la Californie, le Massachusetts ou New York disposent en effet d'un pouvoir économique énorme. Or, leurs impôts financent les fascistes. Dans le même temps, certains, à l'image du Vermont, disposent de lois fédérales bafouées par l'ICE – défoncer les portes et faire irruption sans mandat y est illégal, de même que kidnapper ou discriminer selon les races. Mais ils peinent à les faire respecter. La Californie a interdit que la police soit masquée, tandis que New York, le Massachusetts et le Vermont vont instaurer des lois similaires. Mais une question se pose : vont-ils faire appliquer cette mesure ? Pas sans des manifestations massives.

La seule bonne chose issue de Trump ? Il a prouvé qu'il est illusoire d'entretenir toute forme d'illusion envers le Parti démocrate et ses élitesLe vaste mouvement de désobéissance civile qu'il faut initier pourrait s'appuyer sur ces instances étatiques. Rappelez-vous l'opposition de la rue et des gouvernements locaux à la Loi sur les esclaves fugitifs avant la guerre civile. Car, oui, l'époque actuelle rappelle en certains points les années 1850, quand la nation s'est fracturée. Il règne aujourd'hui une véritable colère envers le pouvoir central fasciste. Le mot d'ordre : pas question qu'il nous dicte nos comportements. Cette colère est également déployée contre les États fascistes qui envoient leurs soldats mettre au pas les villes à forte population noire et latina, ainsi que contre les leaders régionaux craignant de vraiment s'opposer malgré le pouvoir dont ils disposent – police d'État [...], lois ou tribunaux. Les opposants veulent que leurs « meneurs » mènent la danse, d'où la rage accumulée à l'égard des Démocrates. La seule bonne chose issue de Trump ? Il a prouvé qu'il est illusoire d'entretenir toute forme d'illusion envers le Parti démocrate et ses élites, dont la probité s'effiloche comme des chaussettes bon marché : politiciens, universités et groupes médiatiques courbent tous l'échine devant lui. Les gens prennent chaque jour plus conscience qu'ils forment un peuple et qu'au niveau national il n'y a rien à attendre des grands et des « puissants ».

Même si cet appel aux États fédérés ne pourra en aucun cas se substituer à la grève générale, il pourrait marquer le début d'un réveil généralAu final, le constat sera sans doute le même pour les États fédérés, mais ils sont plus accessibles et plus aisés à renverser. En tout cas, je ne pleurerais pas si Trump finit par provoquer l'éclatement de l'empire. Les habitants du nord-est partagent davantage culturellement et politiquement avec le Québec qu'avec le Mississippi. Autre absurdité : le Massachusetts envoie les impôts qu'il collecte à Washington, afin que l'État fédéral puisse le redistribuer au Mississippi, où l'école enseigne désormais aux enfants que l'esclavage était une bonne chose.

Même si cet appel aux États fédérés ne pourra en aucun cas se substituer à la grève générale, tout spécialement pour ce qui est de frapper les élites au niveau du portefeuille (à l'image du mouvement « À bas Tesla » qui a sérieusement déstabilisé Musk), il pourrait marquer le début d'un réveil général. Première étape : aiguiser nos revendications et militer pour que cesse la chasse aux plus vulnérables des travailleurs, à savoir les migrants. Dans tous les cas, c'est une idée qui mérite d'être étudiée. Beaucoup parlent de construire un pouvoir parallèle sous forme d'une alliance entre États antifascistes, au moins en matière économique et politique. Il s'agirait de protéger la santé publique, les écoles, les fonds d'aide aux victimes de catastrophe, les campagnes vaccinales, etc., domaines tous mis à mal par le pouvoir fédéral. Pourquoi envoyer de l'argent à un gouvernement fasciste quand notre population en a besoin localement ?

Beaucoup parlent de construire un pouvoir parallèle sous forme d'une alliance entre États antifascistes, au moins en matière économique et politiqueParlons désormais de Mamdani5, de New York City et de Wall Street. Le mois dernier a été organisée une manifestation intitulée « Que les milliardaires payent ». Un rassemblement éludant malheureusement toute réflexion sur la question de la baisse des taux de profit. Or, c'est un point fondamental : si les ultra-riches devaient évidemment payer davantage de taxes, cela ne réglerait pas le problème que pose une économie capitaliste en plein déclin, qui se répercutera sur les plus pauvres [...]. Trop de gens se focalisent uniquement sur Trump ou pensent que nos problèmes seront résolus si les riches et les entreprises payent leurs impôts, avec pour modèle la sociale démocratie à la Bernie Sanders ou Mamdani. Certes, cette perspective est bien plus désirable que l'austérité néolibérale, sans parler du fascisme. Et je souhaite évidemment que Mamdani l'emporte. Mais à moins que des réformes pavent la voie à un mouvement prônant un changement radical, nous resterons condamnés au marasme politique. Ceci dit, le dogmatisme n'est en rien une solution. Difficile de suivre les gauchistes purs et durs qui refusent de soutenir toute cause n'étant pas purement révolutionnaire – ceci même dans l'éventualité où une réforme permettrait à un million d'enfants de s'alimenter ou à de nombreux exilés d'échapper à l'expulsion. Plongés dans un horizon abstrait et intellectualisé, ils ne voient pas que d'innombrables personnes sont en danger.

Cela ne doit pas nous empêcher de souligner les conséquences de la chute du taux de profit. Il est clair que le capitalisme contemporain ne peut pas mettre en place l'équivalent des réformes keynésiennes prises au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, malgré les immenses fortunes individuelles accumulées durant le second Âge d'Or6 que nous traversons. Même si ces fortunes sont confisquées, cela ne suffira pas à renflouer le capital et à perpétuer le système, si bien que ce seront les travailleurs qui payeront les pots cassés. [...] Hormis les marxistes, personne ne semble en prendre conscience, l'attention étant focalisée sur les excès des ultra-riches. C'est frustrant.

John Marcotte traduction Émilien Bernard

1 Ce déguisement a été popularisé depuis qu'une vidéo d'un agent fédéral gazant un manifestant en grosse grenouille gonflable à Portland (Oregon) est devenue virale. L'idée de se déguiser en costume d'animaux gonflables s'est ensuite diffusée aux marches No Kings.

2 C'est ainsi qu'Elie Mystal de l'hebdomadaire The Nation désigne les conservateurs.

3 Le mouvement No Kings (Pas de Rois) consiste en une série de manifestations contre l'administration Trump, dont la première a eu lieu le 14 juin dernier.

4 Syndicat international fondé en 1905 aux États-Unis, très offensif et radical jusqu'à son déclin au milieu des années 1920.

5 Jeune étoile montante du Parti démocrate dont il incarne l'aile gauche qui se présente aux élections municipales de New York, dont le résultat sera connu le 4 novembre.

6 Référence à un premier « guilded age », période de prospérité et d'augmentation des inégalités s'étalant des années 1860 au début du XXe siècle.

-

Nuit du Bien Commun : main basse des fachos sur les assos

8 novembre, par Laëtitia Giraud — Caroline Sury, Le dossier

Le 6 octobre devait se tenir à Aix-en-Provence la Nuit du Bien Commun, une soirée de levée de fonds pour des assos initiée par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Pas de charité désintéressée ici, mais une énième opération d'influence au service de son projet bien réactionnaire. Décryptage.

La Nuit du Bien Commun, renommée pour l'occasion la Provence pour le Bien Commun, était annoncée en grande pompe pour le lundi 6 octobre dans la salle du 6MIC, à Aix-en-Provence. Une nouvelle étape de la tournée de ces « soirées caritatives » organisées chaque année depuis 2017 dans une vingtaine de villes en France, Belgique et Suisse. Objectif : collecter des financements auprès d'entreprises et de particuliers et les reverser à des associations d'intérêt général, ici du médico-social. Un appel à une « générosité légitime et bien pensée »1 ? Plutôt une nouvelle magouille de l'infâme Pierre-Édouard Stérin, richissime exilé fiscal et fervent catholique, qui s'est donné pour divine mission d'installer l'extrême droite au pouvoir2.

Les dix associations sont priées de se vendre en pitchant leur projet sur scèneÀ Aix comme dans les autres villes3, la soirée a donc été prise d'assaut par des militant·es syndicaux·les et politiques, tant et si bien qu'elle doit se réorganiser in extremis en ligne. « Pierre-Édouard ! Paye tes impôts, ça f'ra des sous pour nos assos ! » pouvait-on entendre toute la journée sur le piquet de grève dressé devant le 6MIC. Parce que le fond du problème c'est bien ça : le désinvestissement progressif de l'État dans le financement des associations ces dernières années laisse le champ libre au privé pour s'y substituer. Et à l'extrême droite de sournoisement avancer ses pions.

Cheval de Troie« On est là pour donner, mais on est aussi là pour défiscaliser. » Ainsi s'ouvre (en ligne, donc) la Nuit du Bien Commun du 6 octobre. Pour les généreux·ses mécènes, la soirée est l'occasion de s'alléger la conscience à coup de charité, sans oublier d'o-pti-mi-ser. Les dons peuvent, en effet, bénéficier d'une pratique réduction d'impôts à hauteur de 66 %. Pour récolter les fonds, les dix associations sélectionnées sont quant à elles priées de se vendre en pitchant leur projet sur scène. Refuser ce cirque n'est pour beaucoup pas une option, tant leur activité ne tient qu'à un fil. Face à la baisse chronique des subventions, aux refus de financement lorsque jugées « trop militantes »4 et à leur mise en concurrence par des appels à projets, les assos se tournent logiquement vers de nouvelles sources d'argent, en fermant souvent les yeux sur leurs origines. Dans le panel des associations sélectionnées pour l'évènement, on trouve des structures aux activités sans lien avec l'extrême droite, certaines soutenant mordicus ne jamais avoir entendu parler des « dessous » des Nuits du Bien Commun. D'autres, en revanche, sont pointées du doigt pour être « proches des milieux conservateurs et [servir] de véhicule aux idées d'extrême droite », affirme une membre d'ASSO Solidaires 13 lors de la journée. C'est le cas de La Visitation, un foyer d'accueil de jeunes femmes enceintes isolées, dont le projet est porté par l'association La Maison de Marthe et Marie, accusée d'être proche des milieux antiavortement5. « La Nuit du Bien Commun permet de banaliser une idéologie réactionnaire et conservatrice, continue la syndicaliste. En noyant le poisson au nom de la bienfaisance c'est en réalité Stérin qui tisse la toile de son projet. »

L'ombre de StérinPériclès, pour « Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes »Son projet, c'est celui qu'a révélé L'Humanité en 2024 et qui porte le nom de Périclès, pour « Patriotes, Enracinés, Résistants, Identitaires, Chrétiens, Libéraux, Européens, Souverainistes ». Doté d'un budget de 150 millions d'euros, l'objectif est assumé : « permettre la victoire idéologique, électorale et politique » de l'extrême droite en luttant « contre les maux principaux de notre pays (socialisme, wokisme, islamisme, immigration) ». Depuis ces révélations, les mobilisations s'enchaînent pour faire annuler les Nuits du Bien Commun. Espérant calmer le jeu, Stérin décide de se retirer du conseil d'administration en juin 2025. Mais personne n'est dupe : « de proches collaborateurs continuent d'y siéger », explique une déléguée à la CGT Spectacle. La personne ayant pris la direction du fonds depuis 2023 n'est autre que François Morinière, président du directoire du groupe Bayard, éditeur de titres tels que Le Pèlerin, et copain de Stérin. Et continue : « Il garde aussi la main sur Obole, la société qui produit les Nuits du Bien Commun, et sur Otium, le fonds d'investissement qui la finance. »

Pente glissanteVoici donc, entre autres projets nauséabonds, comment Périclès s'y prend pour « faire gagner l'extrême droite dans les têtes et dans les urnes »6. Les soirées du Bien Commun sont l'occasion pour Stérin de réunir dans un cadre idéal mécènes, responsables associatifs et élu·es qui partagent ses idées, pour élargir son réseau d'influence et structurer ses troupes. Investir le domaine de l'action sociale et le milieu associatif n'est pas un hasard. C'est en s'ancrant dans le débat public au travers de problématiques qui font consensus – le social, l'éducation, la jeunesse… – que l'extrême droite espère remporter la bataille. Financer quelques associations caritatives permet de maquiller cette tambouille pas très nette, sous un vernis de « bien commun ». Une tactique parmi les nombreuses autres que le « saint patron de l'extrême droite » décline à toutes les sauces : médias, culture, finance, enseignement… De quoi nous rendre salement malades.

Laëtitia GiraudIngrédients d'une victoire

à répliquer sans modérationLundi 6 octobre, au petit matin, une trentaine de personnes se postent à proximité de la salle de spectacle d'Aix-en-Provence, le 6MIC. Depuis plusieurs mois, des organisations syndicales (CGT, CNT, Solidaires) et politiques et des groupes militants contre l'extrême droite s'activent dans l'ombre. En résulte « un tissu dense mobilisé et plusieurs entrées pour mettre la pression », nous glisse un affilié d'ASSO Solidaires 13 rencontré sur place. La combine, c'est un road crew, composé de huit technicien·nes intermittent·es du spectacle, qui a réussi à se faire embaucher à la journée pour le montage de l'évènement. À 8 heures, après signature de leur contrat, iels débrayent et se mettent en grève. Le piquet installé, les soutiens débarquent. Devant le peu de réactions de l'équipe de production (surstaffée) d'Obole et de la direction du 6MIC, les travailleur·euses décident de migrer dans le bâtiment et d'occuper la scène pour mettre la pression et jouer à la coinche (véridique). Iels y resteront jusqu'à la fin de la mobilisation. Pendant ce temps, à l'extérieur, une centaine de personnes a répondu présente à l'appel à un contre-rassemblement. Alors que le groupe se met en marche vers la salle de spectacle, la nouvelle tombe : la soirée est annulée sur place et sera organisée en ligne. La raison ? Protéger « l'intégrité physique » des participant·es menacée par « nos amis de la CGT [sic], accompagnés par des groupuscules d'extrême gauche », explique le mail diffusé par la production une heure avant que l'évènement ne démarre. Victoire ! Pas démobilisé pour autant, le cortège décide de rejoindre le piquet de grève qui tient toujours, escorté sous bonne garde par les dizaines de CRS présents. Une heure durant, les chants fusent dans la bonne humeur, jusqu'à ce que, l'annulation de la soirée confirmée, les huit mousquetaires quittent enfin leur estrade et rejoignent la foule acclamé·es par des « Gloire, gloire aux camarades grévistes ! »

1 Guillaume Richard, conseiller municipal Horizons de Nantes, dans l'absurde « La gauche déteste la Nuit du Bien Commun parce que cet événement montre qu'on peut mobiliser des fonds sans argent public », site du Figaro (05/06/2025).

2 Lire la série d'articles « Pierre-Édouard Stérin, saint patron de l'extrême droite française », site de L'Humanité.

3 À Rouen, en juin, la soirée a dû être déplacée dans un lieu privé après que la Métropole a renoncé à accueillir l'évènement. À La Rochelle, deux associations ont annulé leur participation. À Tours, Lyon et Nantes, les contre-rassemblements ont perturbé les soirées.

4 « Comment les préfectures censurent en amont les demandes de subventions associatives », Mediapart (15/10/2025).

5 « “La Région doit arrêter de soutenir des associations anti-IVG” », Le Parisien (22/11/2017).

6 Selon la formule de l'Huma.

-

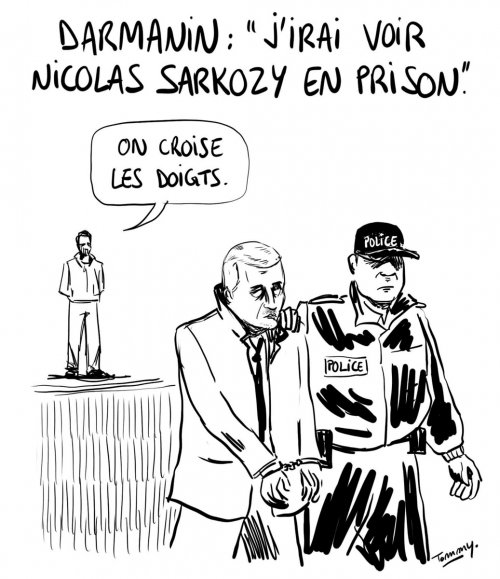

Voisin de cellule

7 novembre — Tommy, Chien méchant